くじで決まった専門ながら

恵まれた環境で仕事に打ち込む日々

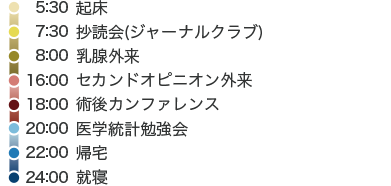

「単に症状を緩和するだけではなく、治すことができる。」これが、がんという病気の治療に取り組む医師のやりがいです。この可能性を追求できるということでは、私は理想的な環境にいます。米国留学後の2002年、採用試験に合格し、行きたくて行きたくて憧れていた国立がん研究センター中央病院に入ったのが39歳のとき。そこにいたのは、がんのことしか頭にないような専門家ばかりでした。

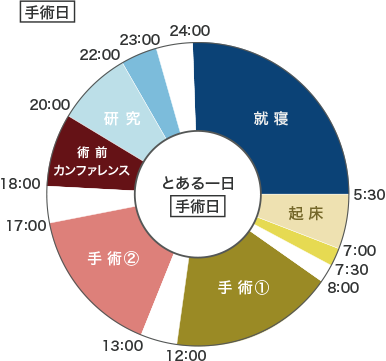

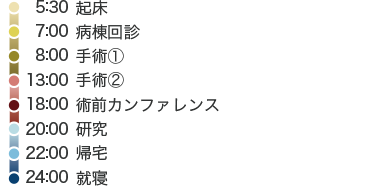

現在、乳腺外科科長として主には手術を担当していますが、頼もしいことに周りには一流の人がそろっており、腫瘍内科や形成外科、放射線治療科、病理の医師はもちろん、乳がん看護認定看護師、放射線技師、薬剤部門等のスタッフと連携しながら最善の医療を実施できていると自負しています。

生活様式の欧米化や出産の減少に伴い乳がんは増加傾向にあり、当院でも年間700件以上の手術を実施しています。1000件に1回ほどは術後出血のため再手術が必要になり、患者さんには目で見てわかってしまうため、失敗とみなされますが、反対に良い結果を出せば、患者さんに喜んでいただけます。仕事に大きな意義を感じる日々を送っていますが、実は私の専門を決めたのは、あみだくじだったんです(笑)。

高校生のときに読んだ精神分析家の小此木啓吾さんの本をきっかけにカウンセリングや心理学に興味をもち、慶應義塾の内部進学で医学部に進み、卒業後、外の病院を回り、4年目に慶應義塾大学病院に戻ったとき、他の若手と共に各グループに振り分けられました。私は大学のアイスホッケー部の先輩がいる大腸グループを希望したのですが、あみだくじの結果、所属が決まったのが乳腺外科でした。想像もしていなかった婦人科に、当初は放心状態になりました。何しろ中高と男子校で女性とはあまり話したこともないですし…。それでも、先輩から教わった読むべき専門書で学ぶうち、興味がわいてきました。くじはある意味、残酷ですが平等です。上の人たちが恣意的に介入したわけではないですからね。

今は、これが私の運命だったのだ、と心から思えています。

医師としての体力を鍛えるため

自らチャンスを求めるべき

得てして若い医師は自分の専門を早く決め、それに集中したがるものですが、専門分野の治療を効率的にこなすだけでは医師としての知識と体力をつけにくい。私は今でこそ専門の領域に集中してますが、30代はゼネラルにいろいろ経験しました。医学部を卒業後、1年目は慶應病院で住み込みのような生活で鍛えられ、2年目は栃木県の芳賀赤十字病院の外科に移り、肝胆膵がんなどの手術を数多く経験しました。もともと手先は不器用な方だったのですが、数をこなしていくうちに徐々に自信をもてるようになっていきました。

担当したのは、がんだけではありません。当時、病院近くのアパートで寝起きをしていたんですが、夜中、救急車の音が聞こえると、飛び起きて自転車で駆けつける毎日でした。周辺住民にとっては「ここが頼り」という地域の基幹病院ですから「自分が何とかしなければならない」と365日、緊張状態だったんです。患者さんが死ぬか、自分が死ぬか、というほどきつい状況でしたが、これを乗り越えたことでタフになれました。

もうひとつ、ここで学んだのは、患者さんをよく観察することの大切さであり、必要と判断したら躊躇せず、やるべきことをすぐにやるということです。たとえば深夜、腸閉塞の急患が搬送されてくる。本人はケロッとしていても、明日の朝まで待とう、などと先送りにせず、スタッフを叩き起こしてでも減圧措置を取るべきなのです。

国立東京第二病院に乳腺外来が立ち上がり、それを機に移ったのが卒業7年目。ここでは昼間は乳がんの外来をこなし、午後5時を過ぎると救命救急医になっていました。胸に包丁が刺さった人やビルから飛び降りた人が運ばれてきたり…。救急救命は自らのパフォーマンスの評価がすぐに出ます。全力で取り組み、命を救えれば、どんな苦労も報われるんです。こうした30代の経験がかけがえのない糧になりました。

若手には、専門を固める前に、ぜひ自らチャンスを求め、幅広く経験を積み、体力・気力を涵養してほしいです。何ひとつ無駄にはならず、やがて全てが貴重な財産になりますよ。

慶應病院の乳腺外来を旅立つとき作ってもらって以来25年、病院を異動しても愛用し続けている。いつも患者さんへの説明時に使用

乳がんの診断・治療は飛躍的に進化

超早期であれば数分で治療できる

ここ数十年で乳がんの術式は大きな変貌を遂げてきました。私が医師になった頃は「スタンダード・ラディカル・マステクトミー(定型的乳房切除術)」、つまり、再発を防ぐために乳房・リンパ・筋肉いずれもしっかり取ることが基本とされていました。やがて手術は縮小の方向となり、手術前の抗がん剤治療で乳房や胸筋も温存するようになる。また、乳がん側から最初に流入するセンチネルリンパ節の生検を導入することにより早期の乳がんについては腋窩リンパ節郭清を省く方法も実用段階に入りました。

もちろん、診断の技術も急速に向上しています。昨今、乳腺が高濃度(デンスブレスト)の場合の見落としが問題視されていますが、MRI・CT・乳腺エコーなどの画像検査を行い、細胞診・針生検・摘出生検・マンモトーム生検などを用いれば正確な診断が可能です。当院の検査は極めて優秀で、ミリ単位の乳がんをどんどん見つけます。超早期に発見できれば、容易に治せる方法も登場しているんですよ。

針を刺して通電することでがん細胞を死滅させる「ラジオ波熱焼灼療法(RFA)」は、0~Ⅰ期の超早期の1~2センチのがんであれば、ほんの2~3分で治せます。以前から肝がんで使われた治療法で、クリニックや西日本の大学病院を中心に乳がんに用いるようになったのですが、結果にばらつきがあり、再発も少なくない。当院としても良い治療法なら育てたいと50人以上の患者さんの協力を得て臨床試験を実施し、その結果、適応の対象を選び、きちんと行えば、良い結果を得られることを確認しました。今や先進医療としての実施も承認され、2013年8月に始まっています。ただし、一定程度広がったがんの場合は、乳房再建手術の技術が高度化し、保険適用になったこともあり、むしろ乳房切除術が再び増える方向にあるのが現状です。

私の夢は、さらなる技術革新のために多くの企業が参入し、百点満点の治療方法を確立させることです。人類は軍事技術を超高度に発展させましたが、外科医のメスは未だに江戸時代と大差ない。考えてみれば不思議ですよね。

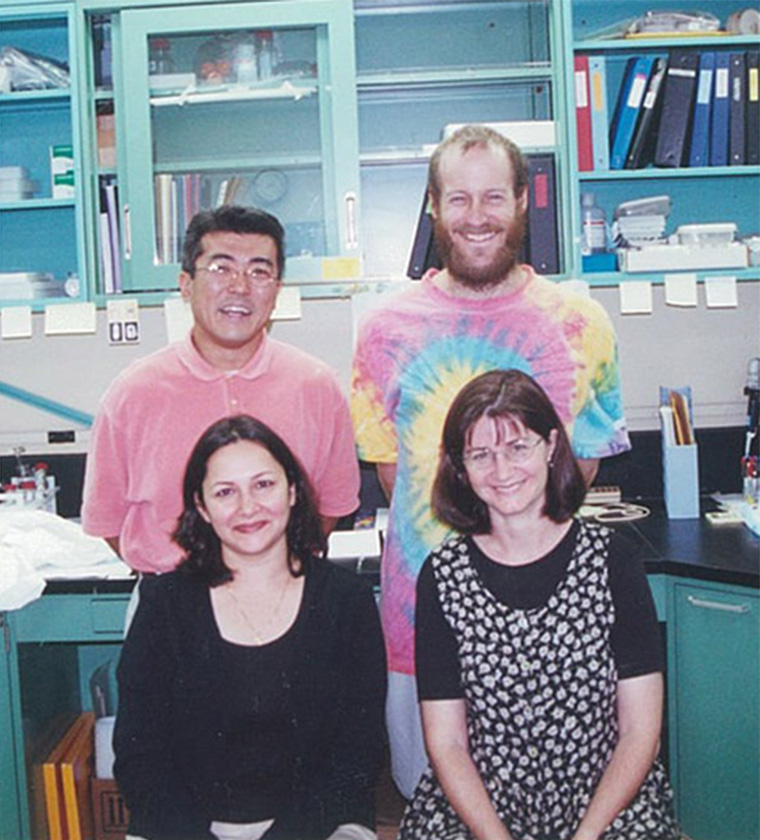

今も昔も先生の周りには笑顔がいっぱい。右:留学先のテネシー大学での一枚。30代半ばで経験した米国での苦労が今に活きている 今も昔も先生の周りには笑顔がいっぱい。留学先のテネシー大学での一枚。30代半ばで経験した米国での苦労が今に活きている

自らを鍛え上げるのは

患者さんの笑顔のため

「低侵襲」や「患者さんQOL」といった言葉とともに、乳がんの手術でも生存率5%を基準にして、できるだけ小さく切ることをよしとする医師がいますが、私は大いに疑問です。

では、5%10%の再発を容認する外科医は、自分の家族にでもそうするのか、胸に手を当てて今一度考えていただきたい。外科医に求められるのは、患者さんやそのご家族に「手術は成功に終わりました」と明言できる仕事なんです。誰に対しても同じように、最善だと確信できる治療を行い、絶対に再発させないことを目指すべきだと思うのです。そのためには、常に百点満点を取ることを考えなければなりません。超早期のがんならまだしも、ある程度進行したがんや難しいがんは、外科医が手術で百点満点を取ってバトンを渡し、放射線科も百点満点、薬物治療も百点満点、とそれぞれが百点満点を取るための努力が必要なのです。

近年、集学的医療ということで、チーム医療の重要性が説かれています。「みんなで治す」。すばらしいことですが、チームを機能させるには、誰かがリーダーシップをとってひっぱっていかなければなりません。とりわけ乳がんであれば、要であるはずの外科医が「このくらいの切除でよしとするか」などという態度でよいはずがない。外科医がどれだけ頑張れたかで、患者さんの生死が決まることもあるのですから。

なかには半日にわたる長時間の手術や難しい手術もあります。進行したがんの多くは定型的な症例ではなく、教科書通りにはいきません。特定の臓器の特異的な知識しかないのでは、当然応用が利かないでしょう。手術の決め手は経験数であり、経験に基づく応用力なのです。いい加減なところで逃げず、常にきちんと対応できるようにするためにも、若いうちから意識的に気力・胆力の限界値を上げる鍛錬を自らに課していく必要があるでしょう。

さらに医師には、執刀の技術だけでなく、コミュニケーション能力も問われます。とくに乳房の場合、できるだけ残したいという患者さんが少なくありませんが、「患者様本位」と迎合するあまりに取り残し、再発させるようなことがあってはなりません。標準治療の重要性を説き、納得してもらうには、患者さんの心を解きほぐすことです。それには初診の際の第一印象が大切であり、温かく包容力のある態度で迎えるべきでしょう。人間としての厚みをつけるためにも、医学書ばかりでなく、色々な本を読み、趣味をもつことが重要です。ちみなに私の趣味はアメリカの国立公園探訪です。人類が手を加えず、ありのままの自然と共存しているのが素晴らしい。スケールの大きな自然に触れると、心身がリフレッシュされ、気持ちを新たに医師としての生活に戻れるんです。多忙のあまり、医師であるとともに人間であることを忘れるようでは、良い仕事はできなくなってしまうでしょう。

患者さんと深い人間関係・信頼関係を築けるのが手術後の入院中です。私は病気の話はせず、世間話をします。術後、土日に回診すると、「先生、休日なのに大変ですね。」と労ってもらうことがあるんです。そんなとき、私は心の中で「やった!」と叫びます。というのも、それまでがんの事、自分の事しか考えられなかった患者さんが、医師やスタッフが懸命に仕事をしていることに気付く。他者を思いやる余裕が生まれ、労いの言葉、感謝の言葉になる。このとき、がんは治り始めています。こういうときの「ありがとう」の言葉を聞くたび、私は無上の喜びを感じ、研鑽を続けるエネルギーを与えられているんです。

Dr. 木下 貴之

Dr.Takayuki Kinoshita

1988年慶應義塾大学医学部卒業、1989年芳賀赤十字病院外科、1990年国立栃木病院外科、1991年慶應義塾大学医学部一般消化器外科乳腺グループ、1994年国立第二病院外科、1997年慶應義塾大学医学部医学博士号取得:乳癌のがん抑制遺伝子に関する研究、1998年米国テネシー大学留学、2000年国立病院東京医療センター治験管理室長、2002年国立がんセンター中央病院第一領域外来部乳腺科医員、2012年7月より同病院の乳腺外科科長(現職)、2014年慶應義塾大学医学部外科学客員准教授(併任)

Dr. 木下 貴之のWhytlinkプロフィール

Whytlink Specialist Doctors Network

Whytlink【ホワイトリンク】は

“専門医” あるいは

“専門医を目指すドクター” 限定の

プロフェッショナルネットワークです。