Dr.伊藤 裕

Dr.伊藤 裕

Dr.伊藤 裕

Dr.Hiroshi Itoh

慶應義塾大学医学部

腎臓内分泌代謝内科 教授

専門:内分泌代謝・高血圧・

メタボリックシンドローム・糖尿病合併症

間口の広い医者になりたい気持ちと

患者さんとの出会いが導きの糸に

医学部時代から、間口の広い医者になりたいと考えていました。体に変調があったとき、人間だれでも何が起こったのか不安になる。それが医師の診察を受けるきっかけです。医師として患者さんの不安を解消するには、「いろいろなことがわかっていないといけない」と考えたんですね。卒業後、京都大学病院で1年間内科をローテーションするなかで、内分泌代謝学に興味をもちました。ホルモン異常は、いろんな病気に関わっているし、自分で論理立てて考えることで診断できる分野だと。自分に向いているのでは、と感じました。

翌年、研修医として福井赤十字病院赴任後、初めて外来で診た患者さんが、甲状腺の腫れで受診された方でした。検査の結果、シップル症候群(甲状腺髄様がん、褐色細胞腫、副甲状腺腫瘍を中心に多発性の内分泌腺腫瘍が生じる)と診断しました。院内には内分泌の専門医がいなかったのですが、自分だけで診断とある程度の治療ができ、ホルモンの異常が激烈な症状を引き起こすのを目の当たりにしたことは、ホルモンという領域に進む決断をする上で大きな影響がありました。

同時に、この方からは患者さんとのつきあい方も学ばせていただきました。腫瘍の転移を調べるために、設備がある京大病院での検査を提案した際、その方は体調が良くなかったのに、嫌な顔ひとつせず快く同意してくださって…。夏休みを利用して、一緒に京大病院に行きました。その時点で余命が長くないと予想された患者さんに負担を強いたのは、できる限りのことをしたいという思いが強かったからですが、まだ若かったんですね…。今は、もっと親身になって治療方針を考えるべきだったと思っています。

医師6年目のハーバード大学への留学も、研究の方向を左右する大きな出来事でした。アメリカの心臓学会の高血圧分科会でザウ先生(Victor Dzau 現、米国国立科学アカデミー付属国立医学アカデミープレジデント)の講演を聞いたんです。血圧上昇に関わるレニン、アンジオテンシン系が各臓器内にあるという、当時の最先端の研究成果を聞いて、講演終了後「ぜひ先生の研究室で学びたい」と思い切って先生にお願いしたんです。ザウ先生の返事は「OK」でした。

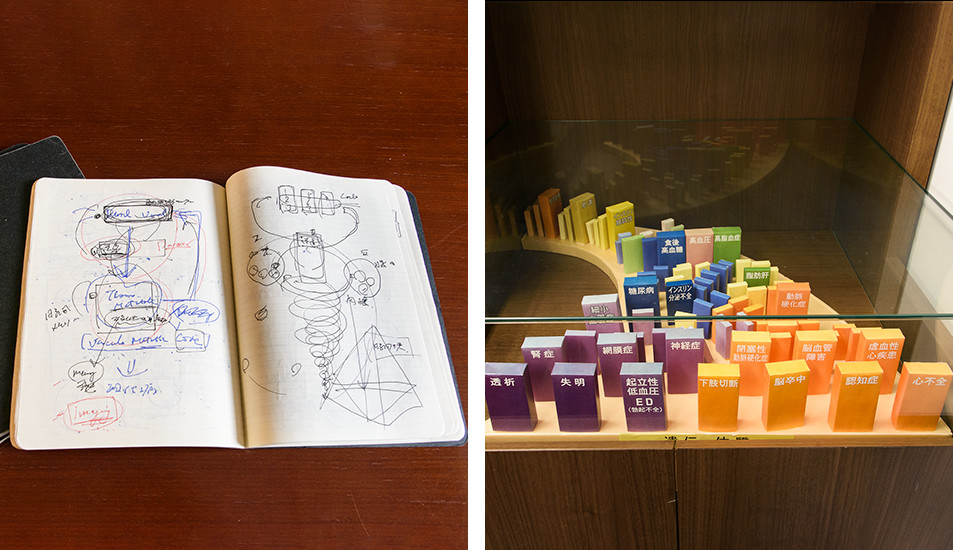

左:アイディアを記録したノート。ここから新たな研究テーマが生まれた 右:メタボリックドミノのイメージを表現したオブジェアイディアを記録したノート。ここから新たな研究テーマが生まれた

独創性にこだわり

ワクワク研究していきたい

晴れてザウ先生の下で研究できることになったのですが、十分なスペースがなかったため私に与えられたのは渡り廊下でした。それでも、世界的に注目を浴びる研究室で研究できたことは楽しかったですね。当時の仲間は、今や世界各国の高血圧学会でトップを務めています。そんな人脈ができたことも留学の成果だと思います。

私の研究のテーマは「血管リモデリング」でした。これはザウ先生が提唱した新しい概念で、血管がホルモンなどの作用で収縮弛緩を繰り返すうちに、血管の構造がかなりダイナミックに変化する。動脈硬化も、その一例です。現在では当たり前の概念ですが、当時は新しい考え方だったんですよ。

この概念には、その後の高血圧治療を変えるほどのインパクトがありました。でも、僕がこのテーマにワクワクしたのは、臨床的に意味がある課題に取り組んだことよりも、だれも考えなかった新たな発想に出会ったからだと思います。僕は、おそらく人が気づかなかったことに気づくのが好きなんですよ。オリジナリティーに関して非常に敏感で、そういうテーマに魅力を感じてしまいます。

日本に戻ってすぐ、十数名の医師の臨床・研究のマネージメントをすることになりました。まさに目が回るような忙しさで、正直、もう一度同じことをするのは嫌ですね(笑)。

でもおかげで研究において、様々な分野で成果を出すことができました。それは、患者さんの体に起こっていることを全て知りたいという衝動があったことが大きいと思います。なかでも生活習慣病の合併症である血管障害に関して、メジャーなリスクファクターである高血圧に注目して、ホルモンという観点で研究を続けてきた。つまり何かひとつの臓器に注目するという姿勢でなく、全ての臓器で起こる全ての病態を解明しようと考えていたのだと思います。

当時、ちょうどさまざまな生活習慣病が重積するメタボリックシンドロームという概念が出始めた頃でした。今まで僕が研究してきたことを深めていくことが時代の要請でもあるし、それができる医者になろうと決意したんです。

2015年の“summer retreat”に参加した医局のメンバー

「メタボリックドミノ」は

予防医学や先制医学の先取りだった

メタボリックシンドロームについて研究を進めていくうちに、この概念を一般の方にもわかりやすく伝える必要があると思うようになったんです。いろいろと考えた結果、2003年に「メタボリックドミノ」という言葉を創りました。日本でメタボリックシンドロームの診断基準が発表されたのが2005年ですから、それよりも2年早かったんですね。

ドミノという表現を使ったのは、一般の方だれにでも時間の流れを感じ取ってほしかったからです。この病態は、実は内臓脂肪蓄積という共通の原因が引き起こすこと、そして、放っておくとどんどん病態が広がって取り返しがつかなくなるということを理解していただくために役立つのではないかと。併せて、「早い時期に手を打てば、ドミノ倒しを止められる」という事実をお伝えしやすいと考えたわけです。今では普通に使われている予防医学や先制医療という言葉がなかった当時、その考え方を先取りすることができていたのではないかと思っています。

2006年に慶應義塾大学病院に移り、腎臓内分泌代謝内科学教室の教授になりました。実は腎臓と糖尿病、内分泌がカップリングされた科は、国内に数えるほどしかありません。実際これだけの領域をカバーできれば、メタボリックドミノの本質的な部分をカバーできるんですよ。なぜ腎臓が関係するかというと、CKD(慢性腎臓病)がメタボリックドミノを進行させるひとつの大きなリスクファクターであることがわかってきたからです。CKDの弊害は、単に腎臓の機能低下だけでなく、メタボリックシンドロームとその合併症を進行させることもわかってきたんですね。

そこで教室として「メタボリックドミノをきちんと理解できるようになる」という方針を掲げました。そのためにも教室には腎臓、糖尿病、内分泌の3つのグループがあるのですが、専門性を大事にしながらも、他のグループでやっていることもある一定のレベルでシェアできるようになってほしいと伝えました。これは、治療のレベルアップだけでなく、教室をひとつにまとめる上でも意味があったと感じています。

![Dr.伊藤が大切にする言葉。左:京都大学七代総長、Dr.荒木寅三郎の書(研精而無倦)右:Dr.伊藤自身の書(大観、靱[resilience])](../img/index/doctor16/photo-04.jpg)

![Dr.伊藤が大切にする言葉。左:京都大学七代総長、Dr.荒木寅三郎の書(研精而無倦)右:Dr.伊藤自身の書(大観、靱[resilience])](../img/index/doctor16/photo-s-04.jpg)

Dr.伊藤が大切にする言葉。左:京都大学七代総長、Dr.荒木寅三郎の書(研精而無倦)右:Dr.伊藤自身の書(大観、靱[resilience])Dr.伊藤が大切にする言葉。京都大学七代総長、Dr.荒木寅三郎の書(研精而無倦)

“覚悟”をもてば

“親身”は伝わる

腎臓内分泌代謝内科教室では、メタボリックドミノの理解以外にも、次の3つの目標を掲げました。

1. 患者さんの生活習慣の全般を理解する

2. 患者さんの体に起こっていることを全て把握する

3. 生涯にわたって患者さんとつきあう

こうした目標を掲げたのは、我々が担当している患者さんが心筋梗塞や脳卒中、がんになる可能性があるからです。しかしこの目標のため一生懸命取り組んでも、必ずしもうまくいくわけではありません。それでもプロ意識をもって患者さんと向き合っていこう。それが合言葉です。そして、そのためにも大切にしているのが“親身になる”ということなんです。

ほとんどの医師は、親身になって治療に当たろうとしているはずです。しかしその実現が難しいのは、親身になるためには専門知識が必要だからです。その病気に関する専門知識がなければ、自分の診断に自信がもてません。結果として、他科の先生に依頼することになるわけです。医師にとってはそれが誠実な対応ですが、患者さんからは、見放されたような印象となるリスクがあるのではないでしょうか。問題なのは、患者さんが医師に対して心理的な壁を築くことです。その結果、患者さんは気になることを全て医師に伝えられず、医師は必要な情報を入手できないため、正確な診断に至ることができない可能性があります。

ほかにも親身になるためには、ときには「もう少し様子をみましょうか?」という対応も必要です。この態度は、思考をやめる、あるいは、投げ出してしまう、といういい加減なものではないのです。問題そのものは決して忘れないで、心にとどめておくのです。この能力は、今「ネガティブ・ケイパビリティ(答えの出ない事態に耐える力)」として注目されています。これは元々19世紀のイギリスの詩人ジョン・キーツが創り出した心の様を表す言葉です。

医師は対応を保留するなかで「ほんとうに大丈夫か」と不安を抱えることになる…。正直、楽なことではありませんが、それでもなんとかこの姿勢を実践してこれたのは、「生涯にわたって患者さんとつきあう」という一種の“覚悟”を決めているからだと思います。“覚悟”というと悲痛なイメージがありますが、僕にとっては楽しみでもあるんですよ。患者さんに「先生に診てもらって人生が良くなった」と思ってもらえる可能性が増えますからね(笑)。もしかすると、自分が勝手に「この患者さんの人生が良くなることに貢献できた」と思い込んでいるだけかもしれませんが(笑)。

なかには、すでにかなりがんが進行していて、「もっと早く検査を勧めればよかった」と後悔したこともあります。でも、これまで患者さんから責められたことはありません。おそらく、こちらの“親身”が、患者さんにも伝わっていたからではないかと思っています。

最近、教室の先生たちに「ミッション感を大切にしてください」と伝えているんですよ。私が好きな言葉に「ノブレス・オブリージュ」があります。私流の解釈は、「人間社会のなかで恵まれた地位にいられる人は、その能力を社会に還元する当然の義務がある」ということです。ただ「ノブレス・オブリージュ」だと舌を噛みそうなので(笑)。「ミッション感」という表現を使っています。

医者が「先生」と呼ばれるのは、社会的地位が高い存在だと認知されているからです。このことを実際の診療場面で考えてみると、患者さんは苦しみを抱え、助けてほしいという気持ちで、私たちの前に現れます。その患者さんを助けてあげるのが医者の役割です。ここであえて「助けてあげる」という言葉を使いましたが、決して、医者は患者さんよりも上だという意味ではありません。「助けてほしい」という相手が目の前に現れたら、「助けてあげたい」と思うのが人間の自然な心理ではないでしょうか? その心理の上に成立しているのが医者の仕事であるし、ときには命さえ救うことがあるからこそ、医者は社会的な地位を得ると同時に責任も負っている。このことをお伝えしたいと思って、あえて「助けてあげる」という言葉を使いました。

そうはいっても、特に若い先生方は「助けてあげる」という気持ちにはなれないかもしれません。それは、まだ患者さんから多くのことを学ぶ段階にある先生方にとっては当然のことです。しかし医師という仕事には、「助けてほしい」という患者さんに応える責任があるということを胸に刻んでおいてほしいと思います。その姿勢を持ち続けることが、専門医としての成長の原動力にもなるはずです。

Dr.伊藤 裕

Dr.Hiroshi Itoh

1983年 京都大学医学部卒業、1989年 京都大学大学院医学研究科博士課程修了、1989年 ハーバード大学医学部Brighamand Women's Hospital Molecular and Cellular Research Laboratory博士研究員、1990年 米国スタンフォード大学医学部循環器内科Falk Cardiovascular Research Center博士研究員、2000年 京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学第二内科病棟医長、2001年 京都大学大学院医学研究科臨床病態医科学講座講師、2001年 同助教授、2006年 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 教授、2008年 京都大学医学部非常勤講師(兼任)、2008年 慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター副センター長(兼任)、2015年 日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員、2015年 慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター副センター長(兼任)、2015年 日本内分泌学会代表理事

Dr.伊藤 裕のWhytlinkプロフィール

Whytlink Specialist Doctors Network

Whytlink【ホワイトリンク】は

“専門医” あるいは

“専門医を目指すドクター” 限定の

プロフェッショナルネットワークです。